客都非遗

时间:2025-02-27 09:44:02来源:梅州市档案馆

非物质文化遗产是人类的生命记忆,是人类创造力的精神源泉。客都梅州,历史悠久、人文荟萃。客家文化的一脉芳华历经千载沧桑,演变成了具有独特地域风格的梅州非物质文化遗产。目前,梅州拥有十大类别四级非遗代表性项目448项,其中国家级7项、省级37项、市级112项、县级292项,形成了完整的国家、省、市、县四级非遗名录体系。认定四级非遗代表性传承人540人,其中国家级7人、省级38人、市级96人、县级399人。近年来,梅州越来越重视非遗的传承和保护,许多非遗项目得到了更好的传承和保护,渐渐焕发新的生命力。

梅州客家山歌

梅州客家山歌是客家文化的重要组成部分,是民间音乐、民间文学的瑰宝。于宋、明期间伴随着客家民系的形成而形成,是中原文化与梅州土著文化融合的产物。它的歌词诗味很浓,类似竹枝词,有“国风”和“吴歌”的余韵。共有腔调近百种,音调高扬绵长,平稳流畅,起伏不大,音区较高,音域较窄;级进较多,跳进较少,节奏自由,节拍多样,常有多种节拍混合而歌。梅州客家山歌有数万首歌词流传于民间,涵盖了客家人生活的方方面面。2006年被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

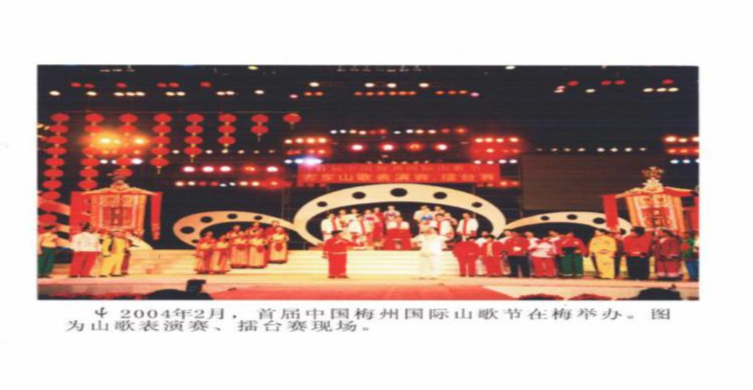

2004年2月,首届中国梅州国际山歌节在梅举办。图为山歌表演、擂台现场。

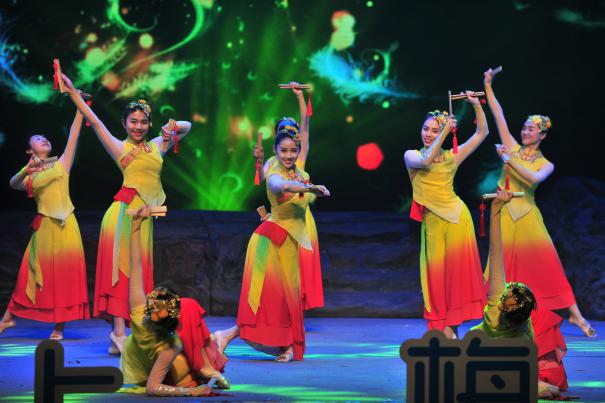

客家山歌表演组图:

客家山歌幼苗培训班照片

广东汉乐

广东汉乐历史悠久,源远流长。分布在广东梅州、汕头、韶关、惠阳等地区,又以梅州市大埔县为代表,旧称客家音乐、外江弦、儒家乐、汉调音乐等。保留了原有中原音乐的特点,并与大埔当地的民间音乐(如打八音、中军班音乐)等相融合,同时又吸纳了潮乐(如大锣鼓)的一些成分,已成为广东三大乐种之一。2006年被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

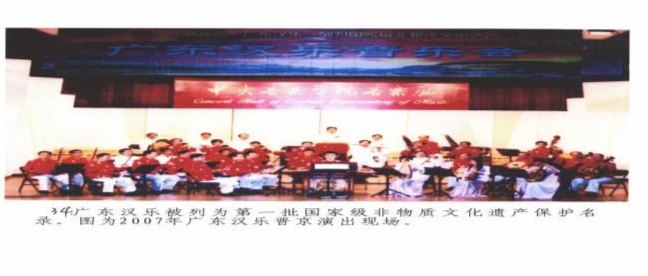

图为2007年广东汉乐进京演出现场。

汉乐表演组图:

广东汉剧

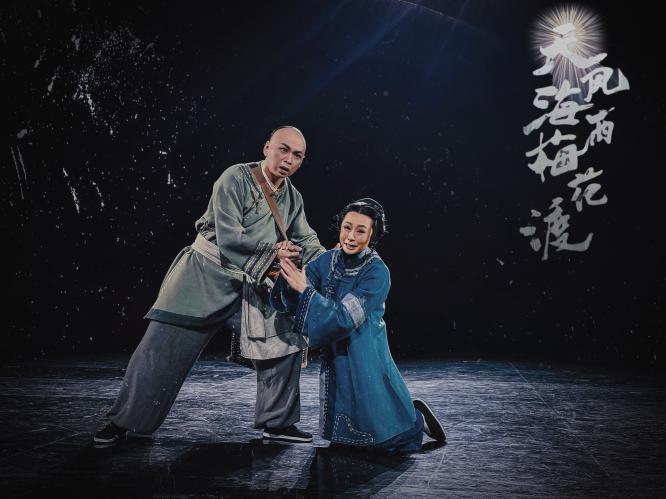

广东汉剧(原称“外江戏”) 是广东省三大剧种之一。以二黄、西皮为主要声腔,兼有大板、昆腔、佛曲和民间小调等。舞台语言沿用中州音韵、普通话。广东汉剧的唱腔质朴淳厚,悠扬典雅,古朴刚健。广东汉剧的行当分为:生、旦、丑、公、婆、红净、乌净等七大行当。生,文雅潇洒。旦,端庄娴淑。丑,滑稽诙谐。公,庄重大方。婆,腔直而正。红净,刚柔并济。乌净,威猛粗犷。2008年被列入国家级非物质文化遗产名录。

汉剧表演组图:

国家级非物质文化遗产项目广东汉剧代表性传承人梁素珍在梅州市农业学校为学生授课。

龙舞(埔寨火龙)

埔寨火龙是广东省丰顺县埔寨镇村民闹元宵的独特传统节目。每逢元宵节,埔寨镇村民便会出钱、出力,制作火龙,并于元宵之夜在埔寨的龙身(地名)举行火龙表演活动,祈求风调雨顺,年年丰收,祥和吉利,岁岁平安。元宵之夜,吸引周边几万名群众前来观赏,如此盛况几乎年年如是,世代相传。“埔寨火龙”表演形式一般有燃放“禹门”、“烟架”、“火龙”三个部分。“龙身”用竹蔑结扎,全长可达35米,内装各式各样的烟花、火箭,用纸裱面,绘上色彩,栩栩如生。2008年被列入国家级非物质文化遗产名录。

火龙表演组图:

木偶戏(五华提线木偶)

五华提线木偶戏源远流长,明朝初年由福建传入,流行至今已有六百多年的悠久历史。五华提线木偶造型精细,形体高大(高度约为90厘米),操纵木偶的线14至20条。演唱以汉调为主,间唱客家山歌、民歌、采茶小调,对白用客家话或普通话。表演艺术独特,达到“拟形入神”的效果。五华提线木偶戏,贴近生活,贴近实际,贴近群众,喜闻乐见,演出足迹遍及五华乡村和省内外以及海外山区,深受地区、城镇、社区、学校等各界群众以及海外华侨的欢迎,至今影响深远。2008年被列入国家级非物质文化遗产名录。

五华提线木偶国家级非遗传承人李新贤表演木偶书法。

木偶表演组图:

“非遗进校园”(五华县第一小学)

狮舞(席狮舞)

席狮舞是梅江区辖内客家人特有的一种传统民间舞蹈。表演者以一张草席为“狮”作为表演的主体,模仿狮的行走跳跃形态,与“南狮”相似的表演程式来表演,在似狮非狮中求其神似。表演程式有出狮、引狮、舞狮、种青、偷青、藏青、抢青、逗狮、入狮等数个环节,整个表演约需20分钟左右,用锣、鼓、、客家大锣鼓风格伴奏。2008年被列入国家级非物质文化遗产名录。

席狮舞组图:

竹板歌

竹板歌,又称“乞儿歌”、“五句板”,是用客家方言说唱相间、以唱为主表演、以竹板为主要伴奏乐器的一种传统曲艺形式。是我国客家地区最具代表性的曲种之一。竹板歌发源并主要流传于广东省梅州兴宁市。随着客家人的迁徙,竹板歌流播到海内外客家人聚集区,分布人群超千万。节目内容以叙事见长。表演形式通常为一人、两人或多人说唱相间、以唱为主进行。唱词为五句七字体。唱腔为板腔体,有平板、哭板、欢板、拖板和吊腔等。2021年被列入国家级非物质文化遗产名录。

竹板组图: