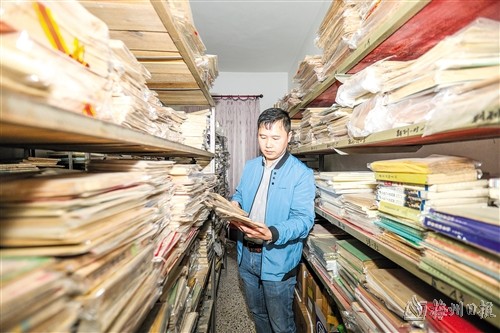

江伟森的家中堆满了藏书、史料和文献等,整理这些“宝贝”成为他日常生活中必不可少的一部分。(吴腾江 摄)

在梅城充满民国风韵的骑楼老街,有一家不起眼、面积不过50平方米的小店铺隐于闹市,店内书架上琳琅满目地陈列着客家地方史料、红色文献、侨批信札、老字画、老报纸、老连环画……“80后”店主江伟森用“以藏养藏、以书会友”的独特方式经营着书店,至今已有十一个春秋。

近日,记者走进梅江区仲元西路的兴梅古旧书店,听江伟森讲述他与古籍旧书的故事。

垒书为“巢”

从地方文史到线装古籍

来到兴梅古旧书店,满满当当的书架上摞着比人还高的书堆。店内有难得一见的《光绪嘉应州志》、清代诗人宋湘的《红杏山房诗钞》、新中国成立初期梅县地区的老报纸《每日新闻》,上世纪80年代的教材书《梅州市乡土地理》,还有一些晚清民国保存至今的线装古籍、木刻本……徜徉其中,仿佛穿越历史的长河。江伟森不无自豪地对记者说,店里的这些还只是“冰山一角”,他的老家江梅居,才是他的一座“书城”。

“我从小就喜欢看书,在读书的过程中,我慢慢发现了读旧书的乐趣。前任书主在书里留下的批注是最有意思的,比如毛主席点评二十四史,点评批注的部分才是精华之处,阅读旧书,就像是和乡贤前哲的一次心灵对话,虽时空远隔,但亦可神交如面。”江伟森说,爱书、看书、寻书的习惯保持到现在,他收藏的古籍旧书已经有五六万册。

上午开店,下午收书。为了淘得质量高、品相好的旧书,江伟森经常到乡下“寻宝”,有乡贤或者学者想“让书”,他也会第一时间赶到。“这些书流传有序,虽然看起来有些破旧,但对我来说每一本都是独一无二的珍宝。”嗜书如命的江伟森说,除了用玻璃纸把每一本旧书仔细包好,家里的仓库还安装了专用的紫外线射灯,每天定时消毒防潮。

以书会友

为书友搭建交流平台

“在梅城,只要想查阅关于客家的古籍旧书,一定要去仲元西路的兴梅书店看看,那里有很多‘宝藏’。前不久我从江老板那里收了一整套品相极佳的《林风眠全集》,爱不释手。”林风眠研究学者、书友李先生告诉记者,对于梅城的客家文化爱好者来说,江伟森的书店俨然是民间图书馆一般的存在。

“书友与书店之间是相辅相成的关系,正是有这些书友的支持,才让我更加坚定地坚守这间小店。不管进店的顾客买不买书,只要是爱书之人我都会邀请他坐下来喝喝茶、聊天谈书。”江伟森认为,买书人与卖书人之间不仅仅是简单的商业关系,还饱含着人情味,这也是旧书经营与新书经营最大的区别。

聊起书店的经营状况,江伟森坦言,除了在老街的这家旧书店,他和妻子还经营着网上书店,收入主要还是靠网店。“但我们商量,一定要在老街坚持开一家实体店,方便书友们来往,也为热爱客家乡土文化的饱学之士搭建一个文化驿站和精神家园。”

书香润城

甘当乡土文化“守望人”

故纸旧书、文玩字画……从2013年到现在,兴梅古旧书店的书香古意早已成为梅城老街不可或缺的一景。在与记者的交谈中,江伟森多次表达和强调了“老街与旧书店”的关系。他说,书店是城市的文化符号,承载着一座城市的文化与精神。对兴梅古旧书店而言,则是想在传承客家文化方面出一份力,同时也为老街注入更多的文化特色和文化底蕴。

在网络商业化、价值多元化的今天,江伟森不做心灵鸡汤、快餐文化等自带流量的生意,而是选择了与“回本慢”的古籍旧书打交道,能坚守下来实属不易。令他欣慰的是,店里有不少老师带着学生、前辈带着后生的顾客,也有七八十岁的“老学究”拿着放大镜、打着手电筒,挽着孙辈一起淘书。“每次看到这些‘传帮带’场景,我都很受触动。客家乡土文化不能断层,希望老街能有更多类似古旧书店的文化驿站,唯如此,老城才会更有魅力和韵味,客家乡土文化才能得到更好传承和发展。”江伟森如是说。(记者 何梓瑜 李锦让)