转发市农业局关于梅州市渔业发展

“十一五”规划的通知

各县(市、区)人民政府,市府直属有关单位:

市农业局关于《梅州市渔业发展“十一五”规划》业经市人民政府同意,现转发给你们,请结合本地、本部门的实际,认真按照执行,努力促进我市渔业产业的持续、健康和快速发展,实现农(渔)业增效、农(渔)民增收、农村稳定的目标,加快我市社会主义新农村的建设。

梅州市人民政府办公室

二〇〇六年五月二十二日

梅州市渔业发展“十一五”规划

梅 州 市 农 业 局

二〇〇六年五月十五日

我市是一个典型的内陆山区市,发展渔业产业的资源环境条件良好,是广东省最适宜于发展无公害水产品的地区之一。为进一步加快梅州市渔业产业发展,增加农(渔)民收入,促进社会主义新农村建设,特制订本规划。

一、发展现状、问题与趋势

(一)发展现状

1、依托良好的生态资源环境,发展山区特色渔业

我市位于粤东北部闽、粤、赣三省交界处,面向广州、深圳、珠海、汕头等经济发达地区和厦门、漳州、泉州等三角地带,背靠幅员辽阔的内陆腹地,交通便利,具有较为明显的区位优势。我市气候温和、雨量充沛,市内江河、溪流纵横交错,水质清新、水源充足、工业污染少,江河、水库渔业资源丰富,全市鱼类种类达118种,具有良好的环境生态资源比较优势,是广东省内最适宜生产发展无公害水产品的地区之一。

2003年以来,全市渔业水产养殖面积基本稳定在22万亩左右,水产品总量由2003年的73366吨逐年提高到2005年的79742吨,其中鱼类占98%,且70.6%为“四大家鱼”,渔业从业人员占农业从业人员的4.3%,渔业收入占农业总收入的5.8%,2004年渔业产值达6.1亿元。全市现已建有水产苗种场22个,年产鱼花19.48亿尾,可放鱼种6.4亿尾,不仅能满足本市渔业生产的需要,而且还有盈余支持周边潮州、揭阳、河源、江西、福建等地区的渔业生产。到目前为止,全市共有11个水产品养殖基地获得了广东省农业厅无公害水产品认证,居全省第1位;有8个基地获得渔业无公害产地认定;有1家企业获得水产品认证,无公害水产品的发展提高了我市渔业发展的整体水平,增强了我市渔业产品的市场竞争力,促进了我市渔业产业的可持续发展。

2、以淡水养殖为主,多种渔业生产方式并举

(1)淡水捕捞。2004年,全市淡水捕捞产量占水产品总量的6%:其中鱼类占76.3%,甲壳类占12.5%,贝类占9.5%,其他为1.7%。

(2)淡水养殖。2004年,全市淡水养殖占水产品总量的94%:其中鱼类占98.5%,且90%为家鱼,罗非鱼占5.7%,观赏鱼以锦鲤为主。各县(市、区)淡水养殖产量占总产量的比例为:梅江区占7.4%;兴宁市占17.7%;梅县占33.4%;平远县占7.6%;蕉岭县占4.3%;大埔县占4.9%;丰顺县占12.2%;五华县占11.2%。各种养殖模式下的产量占水产总量的比例为:池塘养殖占76.3%;水库养殖占11.0%;山塘养殖占10.1%;网箱养鱼占1.8%(主要集中在梅江区、兴宁、梅县、大埔等地的较大型灌溉水库和拦河电站库区水面);其他(主要指河涌、稻田、围拦等水面)占0.8%。

(3)特色养殖。以罗非鱼、光倒刺鲃、优质鲫鱼为主的“一条鱼”工程养殖面积已达3万多亩,以四大家鱼、罗非鱼、光倒刺鲃、优质鲫鱼等为主的特色养殖已成为我市渔业发展的“品牌鱼”。

(4)休闲渔业。目前,全市休闲渔业面积已达1万多亩,主要以生产经营和休闲垂钓两种形式为主,其利润是常规养殖效益的2倍以上,休闲渔业已成为我市渔业的又一亮点。

3、实施增殖放流,促进渔业资源可持续发展

人工放流是维护渔业生态环境的社会化工作,是渔业资源可持续发展利用战略的重要组成部分。1989年以来,我市各级政府与渔业行政主管部门筹集资金70多万元,分别在我市各县(市、区)的江河、水库实施了人工增殖放流鱼种行动,共投放了各类鱼苗6200多万尾,使全市江河、水库的渔业水产资源逐年增加,捕捞产量逐年提高。14年来的捕捞产量增加了19844吨,增加产值为7083万元,取得了明显的生态效益、社会效益和经济效益。

4、水产品加工滞后,加工产值较低

目前,我市的渔业水产品加工主要是一些鱼糜制品及干腌制品,加工量较低。2004年全市渔业水产品加工仅为380吨,加工产值占全市渔业生产总值的比例很低。目前,还未有一家省、市级的水产品加工龙头企业。

(二)存在问题

1、产业化水平有待提高

目前,我市的渔业生产主要还是以小规模的渔民分散经营为主,组织化程度低,迄今仍无一家省、市级水产业龙头企业,难以有效带动农(渔)民进入市场和实现渔业增收;全市的渔业生产管理水平和科技创新能力还较低,渔业知名品牌少,水产品的精、深加工还处于空白的状态。

2、基础设施薄弱,整体科技水平低

当前,我市的渔业基础设施建设投资总量不足,特别是对农田路网、排灌设施等直接用于改善渔业生产条件的投入较小,全市标准化的鱼塘数量少、面积小。市和各县(市、区)的水产技术推广站及鱼苗场,普遍存在池塘及设施简陋和水源不足、技术水平落后等问题,为渔民提供技术推广和供应优质鱼苗的保障能力还较低。

3、科技创新的基础与能力较为薄弱

目前,我市渔业发展的创新激励机制还不够健全,科技创新的能力不足,基层水产推广机构进行渔业科技推广应用的能力不足,渔民科技文化综合素质偏低,接受和应用先进农业技术的能力有限。

4、水产品质量安全水平有待提升

目前,我市渔业质量标准体系不够完整,缺乏有效的生产监控、监测手段,市级以上的渔业标准化示范区几乎空白,无公害水产品的产地认定和产品认证规模还较小。市、县级监测中心、批发市场和渔业企业等四级农业标准与质量检验检测网络有待建立。

5、生产结构单一,农民增收难度大

目前,我市渔业生产以淡水养殖为主。淡水养殖占水产品总量的94%,渔业生产结构和产品结构过于单一,以四大家鱼为主的鱼类养殖占养殖总量的98.5%。由于鱼价的低迷,影响了农(渔)民增收。

6、渔业投入不足

我市是经济欠发达的山区市,地方财力困难,缺乏对渔业生产的鱼塘标准化改造、良种繁育体系推广建设等方面的资金投入。

7、渔业竞争力不强

目前,市外的水产品涌入我市水产品市场的数量较大。本地的“名、特、优”水产品较少、比重还较低,本地水产品的市外市场占有率较低,应对周边竞争、开拓外埠市场的能力还不强。

(三)发展趋势与方向

1、特色化——无公害渔业、休闲渔业、特色渔业

我市水质清新、工业污染少,具备发展无公害渔业甚至绿色渔业的先天条件。其中休闲渔业集养殖、游钓、休闲、娱乐、旅游观光、渔业特色餐饮于一体,兼顾生态效益和社会效益,是一项“朝阳产业”,极具发展潜力。要按照“开发一个品种,形成一个产业,深化一门科学,致富一方群众”的发展思路,结合各县(市、区)的养殖习惯、市场需求和自然环境资源状况,发展以县(市、区)为区域优势的特色品种养殖。

2、标准化——生产、加工、流通全程标准化进程

推进渔业生产、加工和流通等全方位的标准化进程,以此提升和保障水产品质量的安全水平,打造梅州水产品的品牌产品,进一步增强渔业发展的综合生产能力和市场竞争力。

3、生态化——支撑生态体系

渔业作为农业的重要部分,承担着保障水产品供给和支撑生态体系的重要任务。要发挥发展在梅州市城市生态文明建设中的重要作用。通过渔业自身的生态化,促进全市渔业的可持续发展。

4、集约化——“高投入、高产出、高效益、低消耗”的生产模式

科学、合理地利用有限的渔业生产空间,推进养殖面积适度规模化和经营主体企业化、从业人员职业化;建立渔业生“高投入、高产出、高效益、低消耗”的集约化经营模式。

5、产业化——经营产业化

进一步扶持渔业龙头企业,增强其带动农(渔)民增收的能力,渔业企业、渔业协会、合作组织以及规模大户将成为渔业生产经营的主导力量。

二、规划思路与目标

(一)规划思路

围绕“四个梅州”发展战略目标,坚持科学发展观和可持续发展战略,积极实施“科技兴渔”,以渔业增效、渔民增收为重点,努力提高水产品质量安全的水平,发展无公害渔业、特色渔业及休闲渔业,努力提高渔业综合效益,推动渔业向“五型五化”转变,建设具有梅州特色的社会主义新农村。

(二)发展目标

紧紧围绕发展现代化农业、促进生态梅州建设的战略目标,进一步提高渔业的综合生产能力、自主创新能力、服务带动能力和生态保障能力。通过“五化”,即布局基地化、生产集约化、经营产业化、科技现代化、质量标准化,搞好基础设施改造和生态环境保护,推进科技创新和经营体制创新,优化区域布局和产业结构,转变渔业增长方式,促进传统城郊型渔业向“五型”的升级转型,即优质高效安全的效益型、技术先进创新能力强的科技型、资源可循环利用的节约型、田园风光空气清新的生态型、服务功能多元化的服务型。到2010年, 在稳定现有水产养殖面积的基础上,充分挖掘大水面生产潜力;完善渔业基础设施,完成鱼塘标准化整治,实现水产品养殖标准化;进一步优化养殖品种结构,以板块布局为总体规划模式,培植渔业龙头企业发展,实现水产养殖产业化经营;推进无公害养殖,健全水产品质量监督管理体系;稳步推进山区特色的“品牌鱼”工程,养殖面积达4万亩;水产品总量年均递增3-5%,产值递增5-7%,渔业产值达农业产值的10%。

三、规划布局

(一)总体布局规划

围绕“促进渔业经济、生态、休闲三大功能进一步提升”的总体目标进行规划布局。

1、规划原则

(1)培育新的渔业增长点。加快发展名特优水产养殖业及观赏渔业、苗种产业、水产加工出口等高附加值产业。

(2)构建渔业板块布局。突出优势,整合资源,“兼顾经济、生态与休闲三大功能,促进养殖、销售、休闲、科技服务与加工产业全面协调发展”,高标准建设渔业产业板块。

(3)转变水产养殖模式。大力推进标准化养殖、无公害和绿色养殖,提升水产品安全水平。

(4)转变渔业生产经营方式。结合渔民转产转业和鱼塘标准化整治,加快推进水产向专业化、规模化、设施化养殖和产业化经营方式转变。

2、优势产品

根据我市以及各县(市、区)的水产养殖现状,包括水产养殖面积、养殖产量、养殖种类等,结合未来5年水产品市场发展的前景分析与预测,规划梅江区重点选择和发展罗非鱼、彭泽鲫、美国青蛙、观赏鱼、珠江海鲫;兴宁市重点选择和发展罗非鱼;梅县重点选择和发展本地胡子鲶、草鱼、鲮鱼、黄颡鱼;平远县重点选择和发展湘云鲫、草鱼;蕉岭县重点选择和发展鳜鱼、黄颡鱼、鲶鱼、本地胡子鲶、翘嘴红鲌;大埔县重点选择和发展光倒刺鲃、黄颡鱼、翘嘴红鲌;丰顺县重点选择和发展光倒刺鲃、罗非鱼;五华县重点选择和发展本地胡子鲶、丰产鲫、草鱼等优势水产品。

3、特色产品

依据目前我市以及各县(市、区)的水产养殖格局,规划在梅江区重点发展休闲渔业;大埔县、丰顺县和蕉岭县重点发展光倒刺鲃、翘嘴红鲌;丰顺县和兴宁市重点发展罗非鱼;梅县重点发展本地胡子鲶和黄颡鱼;平远县和五华县重点发展优质鲫鱼、丁()鱼等特色水产品养殖。

(二)分区布局规划

重点建设“一个中心”,打造“两大板块”,建好“三大基地”,养好“四种鱼”,建设以市场为导向的生产经营型养殖渔业、以苗种繁育、养殖生产、观赏经营为主的观赏型休闲渔业;集观景、休闲、度假、垂钓于一体的生态观光型休闲渔业,突出渔业的优质、高效、规模效益和结构优势这“四个方面”,建立多功能、高效益、低污染的生态渔业发展模式。

1、以发展休闲渔业为中心

以城区为中心,充分利用城乡结合部的区位优势,以现有具有一定规模的休闲养殖企业为示范点,加强引导和技术服务,大力发展具有梅州特色的休闲垂钓旅游餐饮渔业,使休闲渔业成为我市渔业经济可持续发展新的亮点和增长点,努力构建和谐社会。

2、构建西北、东南两大无公害养殖板块

(1)西北渔塘板块。以梅江区、梅县、蕉岭县、平远县、兴宁市、五华县为西北板块,以家鱼、罗非鱼无公害养殖为主,适当发展中、高档的淡水鱼养殖,重点打造以优质草鱼、罗非鱼、鲫鱼、黄颡鱼为“品牌鱼”的无公害养殖产业带。

(2)东南渔塘板块。以大埔县、丰顺县为东南板块,重点发展以光倒刺鲃、翘嘴红鲌为“品牌鱼”的无公害养殖产业带。

3、建立三个渔业发展示范基地

(1)大水面开发利用基地。以罗非鱼、翘嘴红鮊为主,在各县(市、区)稳定发展水库网箱养殖2500只,面积达45000平方米;以鲢鳙为主,发展水库施肥养鱼,各县(市、区)总面积达10000亩。

(2)良种繁育基地。以广东省(梅州)区域性水产试验中心为基础,完善具有种苗繁育核心技术的良种人工繁殖基地,培植渔业龙头企业,带动农户增产、增收,实现渔业产业化经营。

(3)休闲渔业基地。以梅江区为重点,重点养殖优质鲫鱼、罗非鱼等,发展池塘、山塘垂钓养殖1500亩;以锦鲤、金鱼等为主,重点发展观赏鱼养殖示范点2-3个。

4、发展“百姓鱼、小康鱼、品牌鱼、休闲鱼”

“百姓鱼”主要以四大家鱼为主要养殖品种,关键是提高养殖的质量与安全水平,重点是满足人民群众生活需要。“小康鱼”主要是发展中、高档的名贵养殖品种,满足消费水平较高群体需要;“品牌鱼”以无公害和特色养殖品种为主,向周边地区和省份辐射流通,打造具梅州特色的品牌鱼,提高渔业增值潜力;“休闲鱼”以宜于观光垂钓的鱼类为主养种类,充分发挥渔业的文化体育和社会功能,为旅游产业等其他经济产业发展作出渔业的特殊贡献。

四、主要任务与重点建设项目

(一)主要任务

抓好无公害水产养殖基地建设、以科技进步为先导,生产无公害和绿色水产品;有效控制渔业水域环境污染,预防和控制重大水产养殖病害;加快建设良种繁育体系,调整优化养殖产品结构,实施水产种苗生产许可证制度;完善水产技术推广体系,完备渔业社会化服务体系;加强资金投入和政策扶持力度,提高行政管理水平。到2010年,建成10万亩的无公害水产品生产基地,全市水产品总产量达到9.5万吨,其中名优产品5万吨。筹办优质高效绿色水产品生产示范基地,辐射带动当地特色渔业发展,加大发展网箱养殖力度,扩大试验范围,建设集约化特色商品鱼生产基地,充分挖掘大水面生产潜力,提高养殖经济效益,推广小体积高密度水库网箱养鱼技术。结合各县的养殖习惯、市场需求和自然环境资源状况,大力发展具有山区特色的“品牌鱼”工程,积极发展水产品加工业,提高渔业综合效益,确保渔业增效,渔民增收。

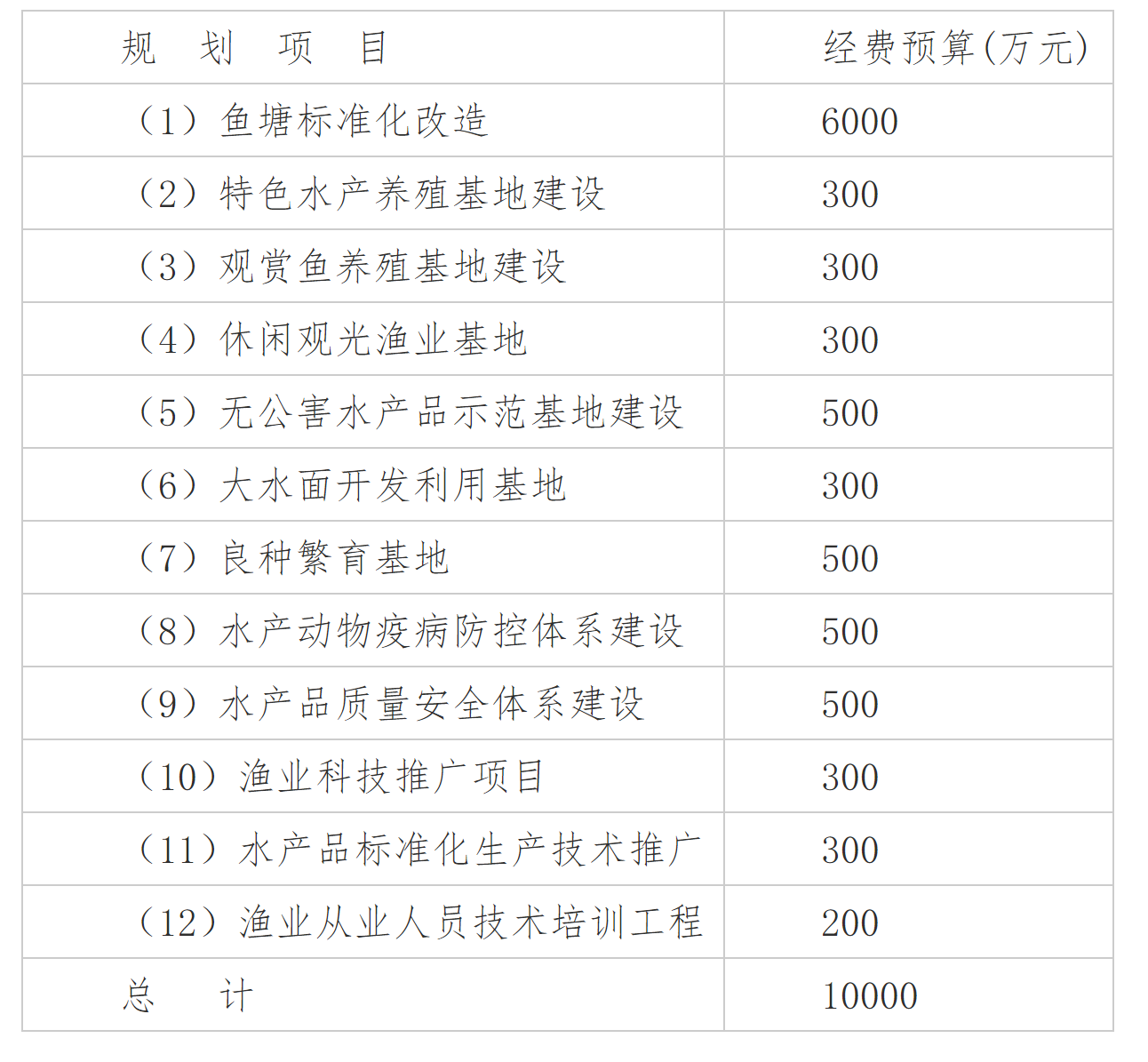

(二)重点建设项目规划

根据梅州市“十一五”期间预计划拨26.3亿元农业总投资和渔业产值拟达农业生产总值10%的总体要求,对梅州市“十一五”渔业发展重点建设项目作出规划(详见下表)。

梅州市“十一五”渔业发展重点建设项目规划表

五、规划实施保障措施

(一)加强基础设施建设,提高渔业经济与生态效益

科学规划鱼塘整治,加强水产养殖区渔业公共基础设施建设;积极引导和扶持社会资金参与水产养殖业的发展与建设,形成以养殖为基础、多种相关产业共同发展的局面;大力发展与养殖相关的种苗业、流通业,注重养殖效益,提高附加值,推进渔业及相关产业的协调发展。

(二)进一步优化产业产品结构,提高养殖效益

在调减“四大家鱼”等常规品种增加优质鱼养殖比例的同时,启动长江水系野生“四大家鱼”亲本的培育,以提升“四大家鱼”的品质,提高传统养鱼的比较效益。加快良种繁育体系建设,建立培育规范化、高品质的种苗种源基地,提高良种种苗品质,引进和培育优良品种,为渔业产业化养殖提供种苗保障。推进特色优势产业养殖,选择适合养殖和市场需求的“品牌鱼”种类,积极探索休闲渔业发展模式,加强引导和技术服务,大力发展具有梅州特色的休闲垂钓与旅游餐饮渔业,使休闲渔业成为梅州渔业经济可持续发展新的亮点和增长点。积极培育渔业龙头企业,重点扶持资源条件好、科技水平较高、规模大、标准高、有独创品牌的渔业企业,逐步形成大企业、大集团开发无公害农产品的格局,成为无公害农产品生产的龙头,辐射带动周边地区。

(三)积极培育完善的市场体系,拓宽流通渠道

大力发展渔业行业协会,促进行业自律、联合采购、联合应对贸易纠纷等方面的良性发展,为经营者提供行业标准和行业规则制定、行业信息、行业交流、最新技术和产品等方面更大的优势,营造一个优越的产业发展环境,提高开拓市场的能力和技术、信息、管理水平,共同防范和抵御市场风险。积极引导水产养殖户自觉加入渔业专业协会,开展技术、信息、销售等合作,降低生产、流通成本,提高经营绩效。大力开拓水产品市场,搞好市场规划建设,集中力量建设一批水产批发市场和综合市场,使其成为具备一定规模、辐射面广的水产品集散中心,发展水产经纪人队伍,建立起多层次、多形式和长期、稳定、畅通的的水产品流通渠道,切实解决水产品卖难现象和养殖户的后顾之忧;在大中城市设立水产“窗口”,积极开拓国际市场,以特色产品为依托,瞄准国际市场,增强标准化意识,建设一批水产品商品基地;大力发展深加工,提高产品技术含量和附加值,增强创汇能力。

(四)抓好渔产品质量安全管理

积极推进无公害水产品生产,实行渔业生产的全过程质量控制,生产无污染的安全、优质的水产品;建立配套比较完善的无公害水产品认证制度和产品质量安全监测、培训推广、信息交流和市场体系;积极引导有条件的企业、生产基地申请无公害水产品产地认定、产品认证,通过示范推动规范全市渔产品质量安全管理。

(五)完善制度建设,建立养殖业管理新秩序

加强许可证管理,抓好水产品质量标准、水产品质量检验检测和市场准入等体系建设,加强渔业资源和生态环境保护,牢固树立科学发展观,强化渔业执法,全面实施依法治渔,依法兴渔。

(六)加强政策支持力度

加大对渔业发展的人才引进、龙头企业发展政策与服务等方面的扶持力度。协调、处理好渔业产业化发展链条中的利益关系。加强渔业法制建设。

(七)增加资金投入力度

建立以企业和渔民投入为主、其它投入为补充的多元化的渔业发展投入机制,鼓励国有、集体、个人、外资、渔民、运销大户和渔业经纪人等投资渔业发展。设立财政专项资金,加大对高产、高效等渔业发展示范项目的扶持力度,解决渔业发展的技术培训、示范推广和综合管理等方面经费问题。